製剤研究職はクスリを創り上げる仕事です。具体的には、有効成分のポテンシャルを最大限に引き出し、患者さんはもちろん製造現場のことも考えた製剤設計が求められます。本記事では、製薬会社の製剤研究職について解説します。

製剤研究職の業務概要

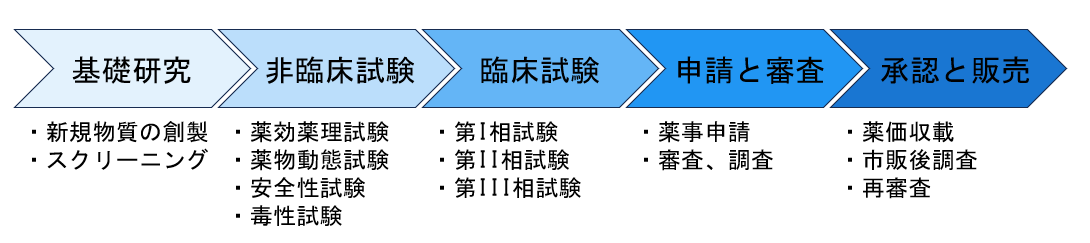

製剤研究職は、医薬品開発の最終段階である「製剤化プロセス」を担っています。医薬品の開発で考えると非臨床試験後期から承認過程までです。つまり、創薬段階で発見された有効成分を、患者さんが安全かつ効果的に使用できる形状(錠剤、カプセル、注射剤など)へと変換する役割です。

この職種は、大きく分けて製剤研究と分析研究の2つの分野に分類されます。

製剤研究では、原薬の物性や放出特性を最適化するための新たな製剤技術や処方設計をおこないます。一方、分析研究では、完成した製剤の品質、均一性、安定性を厳密な検査・評価し、医薬品としての安全性と効果を保証します。製剤研究と分析研究の連携した取り組みにより、最終的に高品質な医薬品が世に送り出されるのです。

製剤研究の業務内容

製剤研究職は、医薬品開発の最終工程として、有効成分である原薬を患者さんが安心して使える製剤にする役割を果たします。具体的な業務内容は以下の通りです。

新規技術開発

患者さんの利便性向上や副作用の軽減、そして適切な効果を得るための製剤化に関する新規技術開発をおこないます。大学の研究でも広く実施されている分野のため、イメージつく方も多いのではないでしょうか。

- DDS(ドラッグ・デリバリー・システム)や可溶化製剤、連続生産など、先進的な製剤技術の研究開発

- 新規研究テーマの提案

製剤設計・プロセス開発

製剤化といっても、単に賦形剤と原薬を混ぜ合わせて打錠するだけでは、錠剤はできません。打錠障害・製剤の均一性・適切な溶出プロファイル・安定性と様々な観点から開発品に合った処方を考える必要があります。また、処方・製造方法が商用生産レベルのスケールでも対応できるように検討することも重要です。

- 原薬の特性に基づいた各種剤形(錠剤、カプセル、注射剤など)の処方設計

- 製造工程の条件設定、スケールアップ検討

工業化検討・技術移管

臨床試験の結果から、申請・上市の目途が立つと商用生産の準備も開始します。研究所で設定された処方・製造方法を基に、工場の担当者と共に商用生産を準備します。また、薬事の担当者と検討データを整理し、申請資料を作成します。

- 製造プロセスの確立、バリデーション実施

- 製品の商用化に向けた技術移転や承認申請関連のドキュメント作成

分析研究の業務

分析研究職は、医薬品の品質を担保するための製品規格・試験方法の作りこみ、その試験方法に沿って申請用のデータを取得する役割を担っています。以下、主な業務内容を項目ごとに分けてご紹介します。

分析法の開発

有効成分を定量的に分析できる試験法を開発し、定量や純度試験、溶出試験などの試験方法を設定します。

- 品質試験法や安定性試験法など、ゼロベースからの試験法開発

- 製剤の物性検討や新規分析技術の研究を通じた、より正確な評価方法の追求

開発した分析法でのデータ取得

分析方法を開発した後は、分析者や分析機器、測定日で結果が変わらないかバリデーションという手法で確認します。また、確立した分析方法に従って申請用製剤の安定性試験も実施します。

- 分析機器によるデータ取得、実験結果の解析・バリデーションを行い、品質管理や開発の根拠となるデータを整備

- 安定性試験や各種実験の実施を通じ、医薬品の信頼性を担保

技術移転と外部連携

製剤研究同様、商用試験サイトに確立した分析方法を移管します。

- 委託先への技術指導やSOP策定など、社内外の情報提供を通じ、円滑な試験法の技術移転

- CMC部門や製造委託先との調整、場合によっては出張を伴う対応も実施

ドキュメント作成と規制対応

製剤研究同様、申請書の作成やPMDAからの照会対応を薬事と協力し、おこないます。

- 承認申請関連のドキュメント作成や照会事項への回答

製剤研究職の先輩社員によるインタビュー記事

製剤研究職で働いている先輩社員のインタビュー記事を紹介します。先輩社員のインタビュー記事を基に実際の業務イメージに役立ててください。

- アステラス製薬 CMCディベロップメント

https://re-jp.astellas.com/jp/recruit/newgraduates/interview/kawase/ - 中外製薬 製薬本部 分析研究部

https://www.chugai-pharm.co.jp/recruit/new/human/takagi.html - 中外製薬 製薬本部 生産工学研究部

https://www.chugai-pharm.co.jp/recruit/new/human/kojima.html - 協和キリン 生産本部 CMC開発部

https://www.kyowakirin.co.jp/careers/recruit/interview/people28/index.html - 参天製薬 製品研究統括部 製剤開発グループ

https://www.santen.com/jp/recruit/graduate/staff/staff03 - 東和薬品 基盤技術統括部

https://www.towayakuhin.co.jp/recruit/interview/interview_03.php - 東和薬品 基盤技術統括部 製剤プロセス開発部

https://www.towayakuhin.co.jp/recruit/interview/interview_04.php

製剤研究職のキャリアパス

初期キャリア:研究員・開発担当

担当者として、製剤設計・試作・評価・スケールアップ検討・分析法開発・技術移転などを実施します。

必要なスキル

- 製剤学、物理化学の知識

- HPLCなどの分析技術

- GMPやICHガイドラインの理解

中堅キャリア:リーダー・マネージャー

プロジェクトリーダーとして、製剤開発案件を統括し、開発戦略を立案します。また、薬事や生産部門と協力しながら、商用化を進める役割も担います。

必要なスキル

- 他部門(薬事・生産技術・臨床開発)との調整能力

- 原薬や添加剤の知識、製造プロセスの理解

- 規制対応(FDA、EMA、PMDAなど)

シニアキャリア:部門長・専門職

製剤技術のエキスパートとして、新技術開発や部門のマネジメントを行います。また、企業の成長戦略に関わることもあります。

必要なスキル

- 事業戦略、開発ポートフォリオの管理

- 他社品の導入評価

- 国際規制や特許戦略の知識

その他のキャリアパス

製剤研究職の経験を活かして、以下のようなキャリアを選択することも可能です。

- 製造・品質管理(GMP生産の責任者): スケールアップや商用製造をリード

- 薬事(CMC薬事):承認申請に必要なデータの作成・照会対応

まとめ

本記事では製剤研究職について紹介しました。製剤研究職は製剤研究と分析研究に分けられ、業務内容も大きく異なりますが、就職活動では一括で募集されている場合もあります。面接官は、配属先をイメージしながら面接しますので、自分のやりたいことを面接官がイメージできるようにアピールしましょう。

また、製剤研究職でやりたいこととして、「新規技術開発」を挙げる就活生は非常に多いです。大学の研究はDDS製剤をはじめとした「新規技術開発」が多く、イメージしやすいのでしょう。一方、企業側から見ると「新規技術開発」がメイン業務であることは少なく、処方設計や分析方法の開発がメインとなります。健康被害などのリスクを考えると、医薬品業界では既存の技術を活用する方が、当局からも好まれます。

就職活動はあなた自身をアピールことも重要ですが、相手が求めている人材であることを示すことも重要です。就活を進める際は、あなたのアピールしたいポイントが会社側にもメリットがあるようにしましょう。